Le vieillissement de la population et l’essor de l’intelligence artificielle sont souvent pensés comme deux mutations parallèles, voire antagonistes. D’un côté, une société qui avance en âge et voit se réduire la part des actifs ; de l’autre, une technologie qui promet d’automatiser une partie des tâches humaines, jusqu’à potentiellement les remplacer. L’une alimente la crainte d’une économie à bout de souffle, l’autre celle d’un monde du travail désincarné.

Ces deux dynamiques sont rarement articulées dans les débats publics. Le vieillissement apparaît comme un problème de soutenabilité – des retraites, de la dépendance, du financement social. L’IA, elle, est envisagée sous l’angle de la disruption, de la transformation rapide, des risques pour l’emploi. Chacune semble appeler des réponses spécifiques, à des rythmes différents. Pourtant, les trajectoires des seniors et de l’IA commencent à se croiser sur le terrain du travail.

Et si les seniors n’étaient pas les victimes de cette mutation technologique, mais l’un de ses possibles relais ?

Des représentations encore figées

Dans l’imaginaire collectif, la fracture numérique se superpose à la fracture générationnelle. Les plus de 55 ans sont décrits comme peu enclins à adopter de nouveaux outils, attachés à des méthodes anciennes, peu adaptables. L’IA, en particulier, leur serait étrangère – trop abstraite, trop technique, trop instable.

Cette représentation n’est pas complètement fausse. Les seniors sont, en moyenne, moins formés aux outils numériques. Ils changent plus rarement d’emploi ou de secteur, et s’auto-excluent parfois des formations. à titre d’exemple, 40 % des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus se disent à l’aise face à l’IA, contre 70 % des moins de 30 ans (étude Randstad, 2024). Mais cette lecture a ses limites, car elle omet un facteur essentiel : le type d’emplois occupés par les seniors.

Des métiers compatibles avec la transition numérique

Il est intéressant de noter que plusieurs caractéristiques des emplois fortement exposés à l’IA correspondent aux préférences des travailleurs âgés : activité physique moins exigeante, des risques professionnels moins élevés et un rythme de travail modéré.

Dans ce contexte, un rapport récent FMI distingue trois types d’activités selon leur degré d’exposition à l’IA et leur complémentarité avec celle-ci. Les métiers à forte exposition et faible complémentarité (HELC1) sont les plus vulnérables, la technologie étant plus susceptible de remplacer la main-d’œuvre. Les métiers à forte exposition et forte complémentarité (HEHC2), eux, voient leur productivité renforcée. Les autres, peu exposés, sont moins affectés.

Cette grille de lecture nuance l’idée selon laquelle les seniors seraient menacés par la transition technologique. Nombre d’entre eux exercent dans des professions classées à forte exposition et forte complémentarité : encadrement, formation, conseil, gestion technique – où l’expérience, le jugement et la capacité d’arbitrage restent essentiels. L’IA vient jouer un rôle de soutien : elle automatise certaines tâches, structure l’information, mais ne remplace pas le facteur humain.

Ces fonctions offrent aussi des conditions de travail adaptées aux plus de 55 ans : autonomie, flexibilité, compatibilité avec le télétravail. Autant d’éléments qui facilitent le maintien en emploi au-delà des âges traditionnels de départ.

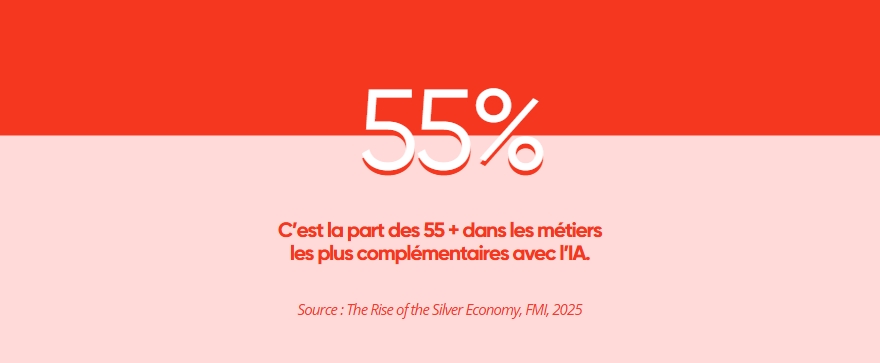

Résultat : les seniors sont aujourd’hui majoritaires dans ces métiers classés HEHC. Aux États-Unis, la part des plus de 55 ans dans les emplois HEHC dépasse 50 %, contre moins de 40 % chez les 21-35 ans. Un écart qui illustre une dynamique souvent ignorée.

A noter, néanmoins, cette convergence entre IA et seniors vaut surtout pour les travailleurs du secteur tertiaire et vaut moins pour les emplois répétitifs, manuels, plus exposés à l’automatisation.

La révolution technologique, si elle est bien pensée, peut devenir une opportunité pour repenser la place des seniors dans l’économie. Non plus comme une variable d’ajustement, mais comme une composante active de la productivité future. Encore faut-il sortir d’un double stéréotype : celui d’une IA forcément destructrice d’emplois, et celui d’un vieillissement synonyme d’inactivité.

Les données disponibles invitent à un autre regard. Dans de nombreux cas, les seniors sont déjà présents là où l’IA s’installe. Ils occupent des postes où leur savoir-faire n’est pas remplacé, mais soutenu. Ils expriment une volonté de rester en activité, à condition que les conditions soient réunies. Ils peuvent être des ressources, si l’on investit dans leur accompagnement.

Dans un contexte où les tensions sur le marché du travail s’intensifient, il serait contre-productif de se priver de cette énergie disponible. Car la question n’est plus de savoir si les seniors peuvent s’adapter à l’IA mais plutôt de savoir si le monde du travail saura tirer parti de cette convergence.