Le mois dernier, l’Institut Montaigne publiait une grand rapport intitulé : Les jeunes et le travail : aspirations et désillusions des 16-30 ans. En janvier 2025, l’APEC faisait paraître une étude sur le rapport au travail des actifs de moins de 30 ans.

À contre-courant des mauvais discours ambiants sur des jeunes jugés paresseux, ces enquêtes offre une photographie bien plus nuancée – et, au fond, plus encourageante – de la relation qu’entretient la jeunesse française avec le monde du travail.

Non, les jeunes ne rejettent pas le travail

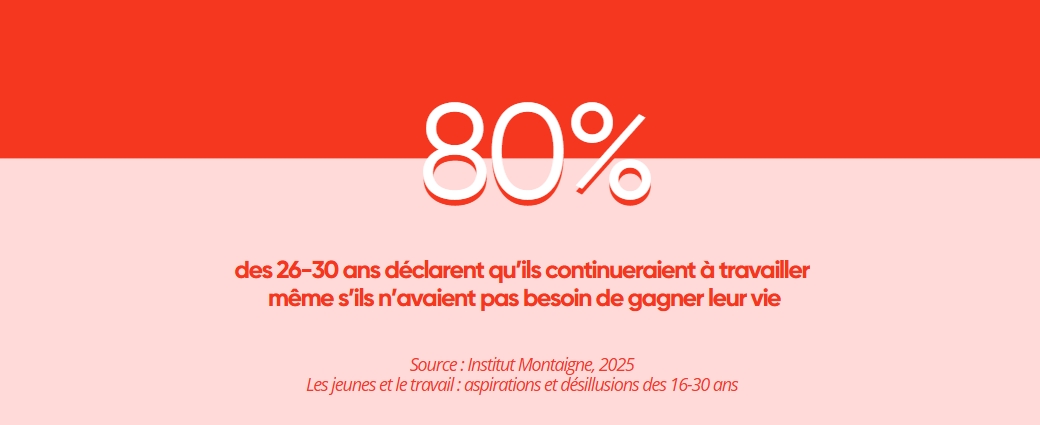

Ou du moins, pas le travail en tant que tel. S’ils expriment souvent une forme d’insatisfaction professionnelle, ce n’est pas parce qu’ils souhaitent s’en éloigner, mais parce qu’ils en attendent beaucoup. En cela, le mérite principal de cette étude est de déconstruire le cliché d’une jeunesse en rupture avec la valeur travail. Une majorité des 16-30 ans témoigne d’une appétence au travail plus marquée que leurs aînés, et beaucoup considèrent qu’il joue un rôle fondamental dans leur intégration sociale et leur épanouissement personnel. Preuve en est : 80 % des sondés affirment même qu’ils continueraient à travailler même s’ils n’avaient pas besoin d’un revenu.

Le travail reste perçu comme un vecteur d’autonomie, d’accomplissement et de reconnaissance. Une source de satisfaction potentielle qui, lorsqu’elle fait défaut, impacte directement le bien-être global des jeunes. Pourtant, sur l’ensemble des critères de qualité de vie au travail analysés dans l’étude1, deux jeunes actifs sur trois estiment que leurs attentes ne sont que partiellement – voire pas du tout – satisfaites.

Des débuts professionnels sous tension

Si le lien au travail reste fort, le sentiment de désillusion progresse largement chez une partie des jeunes actifs, à tel point que les deux tiers d’entre eux occupent un emploi qui ne répond pas totalement à leurs attentes. En cause : un décalage croissant entre les aspirations et les réalités du monde professionnel. Plus le niveau de diplôme est élevé, plus les attentes sont fortes.

L’étude met en lumière des écarts marqués selon les parcours de formation. Les jeunes titulaires d’un BTS ou d’un DUT se déclarent globalement satisfaits de leur insertion professionnelle. En parallèle, les diplômés issus des filières en sciences humaines, sociales ou de santé expriment davantage de déception. Leur formation nourrit des espoirs élevés, mais les débouchés sont souvent en décalage : faibles rémunérations, manque de reconnaissance, conditions de travail difficiles. Ces derniers tendent à rejeter plus frontalement les emplois jugés peu qualifiés ou peu gratifiants au regard de leur niveau d’étude.

Et pourtant, cette dissonance n’alimente pas un rejet massif du travail ni un mouvement de rupture. Parmi les sondés, ils sont peu à quitter leur emploi ou contester activement leur situation. Plus encore : 20 % se disent résignés à devoir accepter des emplois jugés insatisfaisants. L’étude montre que le décalage entre attentes et réalité ne nourrit ni radicalité, ni mobilisation collective. Il révèle plutôt une difficulté à traduire l’insatisfaction en revendication, c’est encore plus vrai pour les femmes2. L’étude de l’APEC démontre aussi que le rapport à l’autorité ne diffère pas non plus entre les moins de trente ans et les plus âgés.

Être mieux payés… mais pas que

La rémunération reste le premier critère évoqué par les jeunes lorsqu’on les interroge sur leurs attentes dans le monde professionnel. En début de carrière, les salaires sont souvent jugés décevants, sans réel rapport avec le niveau d’études atteint. Loin du cliché du « Tanguy » confortablement installé chez ses parents, la majorité aspire à l’autonomie financière et résidentielle. Mais cette aspiration se heurte à un constat : aujourd’hui, le travail ne garantit plus nécessairement une amélioration du niveau de vie.

Antoine Foucher, spécialiste des politiques sociales et expert du Club Landoy, rappelle dans un récent ouvrage que les générations actuelles sont les premières depuis 1945 à ne plus pouvoir compter sur le seul travail pour vivre mieux. Alors qu’il fallait environ quinze ans pour doubler son niveau de vie par le travail durant les Trente Glorieuses, il en faudrait désormais plus de quatre-vingts. Croissance ralentie, stagnation de la productivité, essoufflement du modèle fordiste : autant de facteurs qui ont rompu la promesse méritocratique du travail.

Dans ce contexte, il est peu surprenant que d’autres critères davantage portés sur la qualité de vie au travail et l’environnement occupent désormais le devant de la scène. Si le travail ne paie plus, ou moins qu’avant, n’est-il pas logique de voir une redéfinition du rapport au travail parmi les jeunes générations?

Ce glissement des attentes reflète aussi une transformation du tissu productif. Dans une économie largement tertiarisée, les risques psychosociaux ont peu à peu remplacé les risques physiques. La pénibilité n’a pas disparu : elle a changé de visage et est devenue surcharge mentale, gestion du stress, précarité, hyperconnexion permanente, etc.

Travailler autrement, pas moins

À rebours des clichés qui décrivent la nouvelle génération comme une génération de la flemme, l’étude de l’Institut Montaigne revient sur un cliché tenace : celui d’une jeunesse fainéante, incapable de s’inscrire dans la durée. Les jeunes ne veulent pas arrêter de travailler – ils veulent simplement travailler autrement.

Cela suppose, d’abord, de repenser la rémunération du travail. Antoine Foucher appelle à un nouveau contrat social via une baisse des prélèvements sur le travail et une bascule concomitante sur sur les retraites ou l’héritage afin de rééquilibrer la fiscalité du travail et du capital . D’autres proposent plutôt d’effectuer cette bascule sur la TVA ou la CSG. Le débat ne fait que (re)commencer pour élargir le financement de la protection sociale.

Mais cette transformation du travail ne peut se limiter à la seule question salariale. Le bien-être ne passe plus seulement par la fiche de paie, mais par un environnement sain, respectueux et porteur de sens. L’un des aspects surprenants de l’étude est que les jeunes valorisent peu la RSE. Ce critère figure en avant-dernière position dans la hiérarchie des priorités. Un constat qui tranche avec l’image véhiculée dans les médias, selon laquelle les jeunes seraient particulièrement sensibles à ces enjeux3.

L’étude de l’Institut Montaigne analyse les préférences exprimées par les jeunes et met en lumière deux dimensions clés de la qualité du travail. L’intérêt intrinsèque du travail : la nature des tâches accomplies, leur utilité perçue, l’épanouissement qu’elles permettent et les possibilités d’évolution.

Tant que ces requêtes ne seront pas entendues, les injonctions à « travailler plus » auront peu d’effet. Et le désengagement continuera de progresser, non par paresse, mais par défaut de réponse. Parmi les secteurs qui ont le vent en poupe en ce moment, on retrouve le luxe (notamment LVMH, L’Oréal), la technologie (notamment Google et Apple) et l’industrie (Airbus Thales) selon une étude menée par Occurence en 2024. En tête des critères cités (sans surprise) : la rémunération et les avantages sociaux. Viennent ensuite l’ambiance de travail, la culture d’entreprise, puis les conditions de travail. De quoi donner matière d’exemple et à réfléchir !

- Rémunération, équilibre vie pro – vie perso, sress, possibilités d’évolution, rapport aux collègues, reconnaissance, sûreté de l’emploi, autonomie, intérêt du travail, horaire, formation, télétravail, entreprise responsable, mobilité ↩︎

- L’étude montre aussi que les femmes font face à plus de frustrations, qu’elles expriment moins. Cela s’explique en partie par le fait qu’elles évoluent dans des milieux moins syndiqués que les hommes (métiers de service, par exemple). ↩︎

- Parmi les plus sensibles, on retrouve les étudiants d’Université. L’étude explore un champ plus large et permet d’explorer une réalité souvent éclipsée par l’attention portée aux Grandes Écoles, qui bénéficient d’un effet de loupe. ↩︎