Ce que révèle la progression de l’espérance de vie sans incapacité (EVSI)

« The 70s are the new 50s ». En s’appuyant sur des données issues de un million de personnes dans 41 pays, le FMI explique dans un récent rapport que les capacités cognitives et physiques des septuagénaires en 2022 équivalent à celles des quinquagénaires de l’an 2000. On ne vit pas seulement plus longtemps, on vit plus longtemps en bonne santé En France aussi, les indicateurs repartent à la hausse. Après une décennie contrastée, l’espérance de vie sans incapacité progresse de nouveau.

L’âge a rajeuni

Parler d’espérance de vie sans incapacité, c’est aller au-delà du simple nombre d’années vécues. L’indicateur mesure la durée pendant laquelle une personne peut espérer vivre sans être limitée dans ses activités quotidiennes pour des raisons de santé.

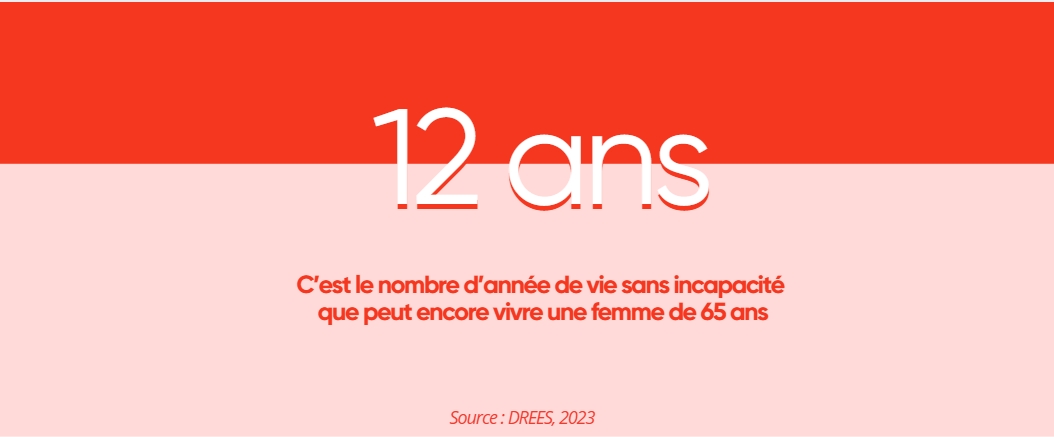

En 2023, selon la Drees, à 65 ans, un homme peut espérer vivre encore 10,5 ans sans incapacité, une femme 12 ans. C’est environ deux ans de plus qu’en 2008. Fait notable : cette progression est plus rapide que celle de l’espérance de vie globale. Autrement dit, non seulement on vit plus vieux, mais on passe une part croissante de ces années supplémentaires en bonne santé. En quelque sorte, l’âge a rajeuni.

Cette amélioration est encore plus marquée lorsqu’on s’intéresse à l’espérance de vie sans incapacité forte (autrement dit, sans handicap sévère) : les femmes peuvent espérer vivre 18,5 ans sans incapacité forte à partir de 65 ans, les hommes 15,8 ans.

Cette évolution n’est pas linéaire. La crise sanitaire a freiné – temporairement – cette dynamique : l’espérance de vie sans incapacité a reculé en 2020, rebondi en 2021, rechuté en 2022. Mais selon les données de 2023, l’indicateur est reparti à la hausse. La proportion des années de retraite vécues sans incapacité atteint désormais plus de 50 %, contre moins de 45 % quinze ans plus tôt.

En 2022, la France se situait au-dessus de la moyenne européenne en matière d’espérance de vie sans incapacité à 65 ans :

- Pour les femmes, 2 ans et 6 mois de plus que la moyenne de l’UE.

- Pour les hommes, 1 an et 4 mois de plus.

Le classement masque des fractures territoriales notables. Par exemple, les habitants du Nord et de l’Est de la France, ainsi que des DROM, déclarent davantage de limitations fonctionnelles. Les inégalités sociales jouent également un rôle : le niveau d’éducation, la stabilité de l’emploi ou encore l’environnement résidentiel influencent la trajectoire de santé.

Les gains enregistrés s’expliquent en partie par une prise en charge plus efficace des limitations fonctionnelles (vue, audition, mobilité), par des politiques de prévention plus ambitieuses, et par un recul de l’apparition des maladies chroniques liées à l’âge.

L’EVSI comme baromètre stratégique de notre vieillissement

L’espérance de vie sans incapacité est un baromètre stratégique pour penser la transition démographique. Sur le plan social, elle questionne notre rapport à l’âge, à l’autonomie et à la place des aînés dans la société, en montrant que la vieillesse n’est plus immédiatement synonyme de dépendance. Sur le plan économique, si l’on vit plus longtemps et en meilleure forme, cela ouvre le débat sur la possibilité, voire la nécessité, de travailler plus longtemps, et dans quelles conditions. Sur le plan politique, ce n’est pas seulement l’espérance de vie qui importe, mais la capacité à vivre sans incapacités au-delà de la vie active — un enjeu central des réformes des retraites et des transitions démographiques.

Vivre plus longtemps, travailler plus longtemps ? Un détour par la Suisse

En Suisse, une étude Swiss Life révèle que, parmi les 55‑70 ans, près de la moitié déclarent être prêts à travailler au‑delà de l’âge légal de la retraite — principalement par plaisir, moins pour des raisons financières, et sous condition d’être en bonne santé, avec un environnement de travail favorable. Prolonger la vie active suppose un environnement réellement adapté — santé, aménagements, reconnaissance sociale. En pratique, environ 25–30 % des seniors continuent effectivement une activité — souvent en indépendant ou au sein de petites structures, à temps partiel.

En bref, l’EVSI doit nous servir à actualiser nos imaginaires collectifs sur l’âge et sur la capacité des seniors à rester économiquement actifs. Il nous faut reconnaître que les seniors d’aujourd’hui sont en bien meilleure forme que leurs parents au même âge, permettant un maintien en emploi plus long et une retraite plus tardive – un impératif aussi pour nos comptes sociaux qui accumulent les déficits.